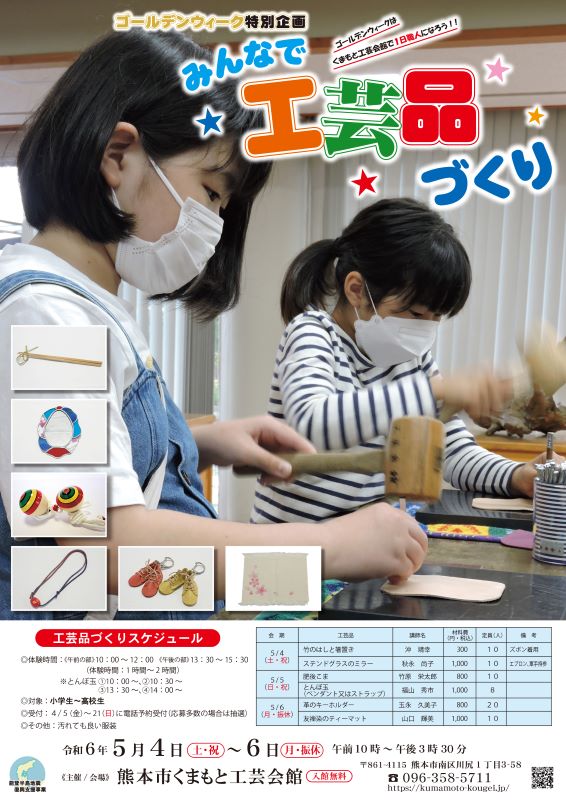

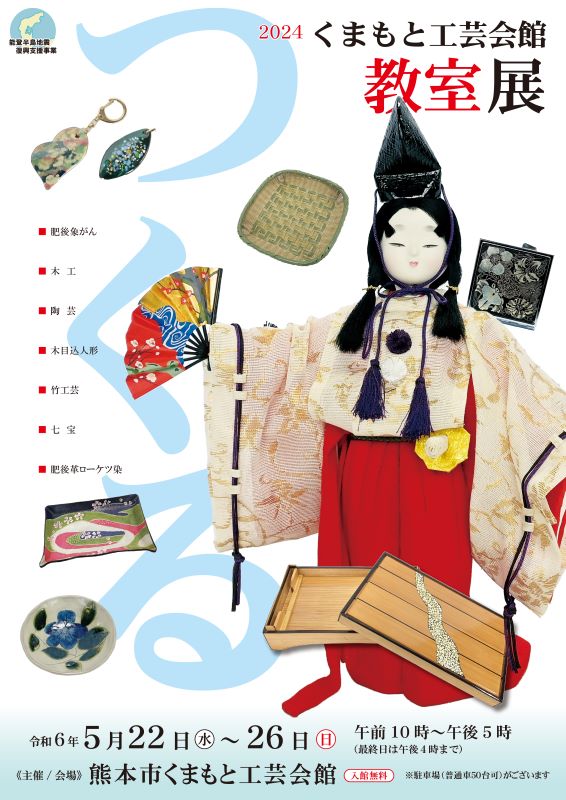

【会館利用のお知らせ】

イベント情報

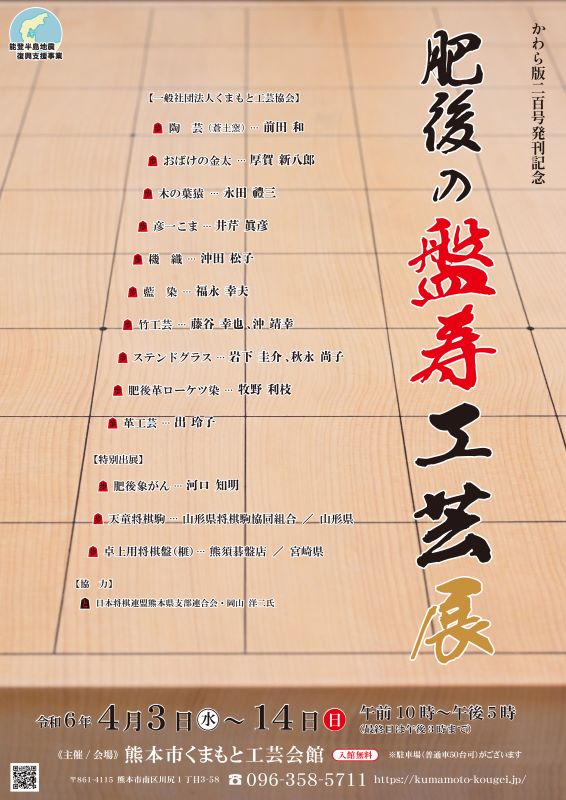

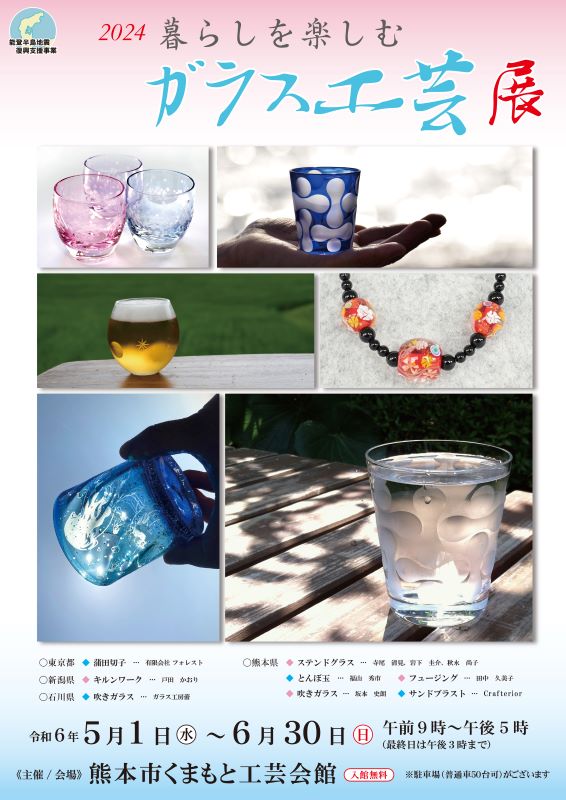

◆ 2F企画展示室 ◆ ※新型コロナ感染拡大予防措置のため、内容が変わることもございます。

◆ 1F常設展示場 ◆

◆ その他の会場 ◆

◆ 2F企画展示室 ◆ ※新型コロナ感染拡大予防措置のため、内容が変わることもございます。

◆ 1F常設展示場 ◆

◆ その他の会場 ◆

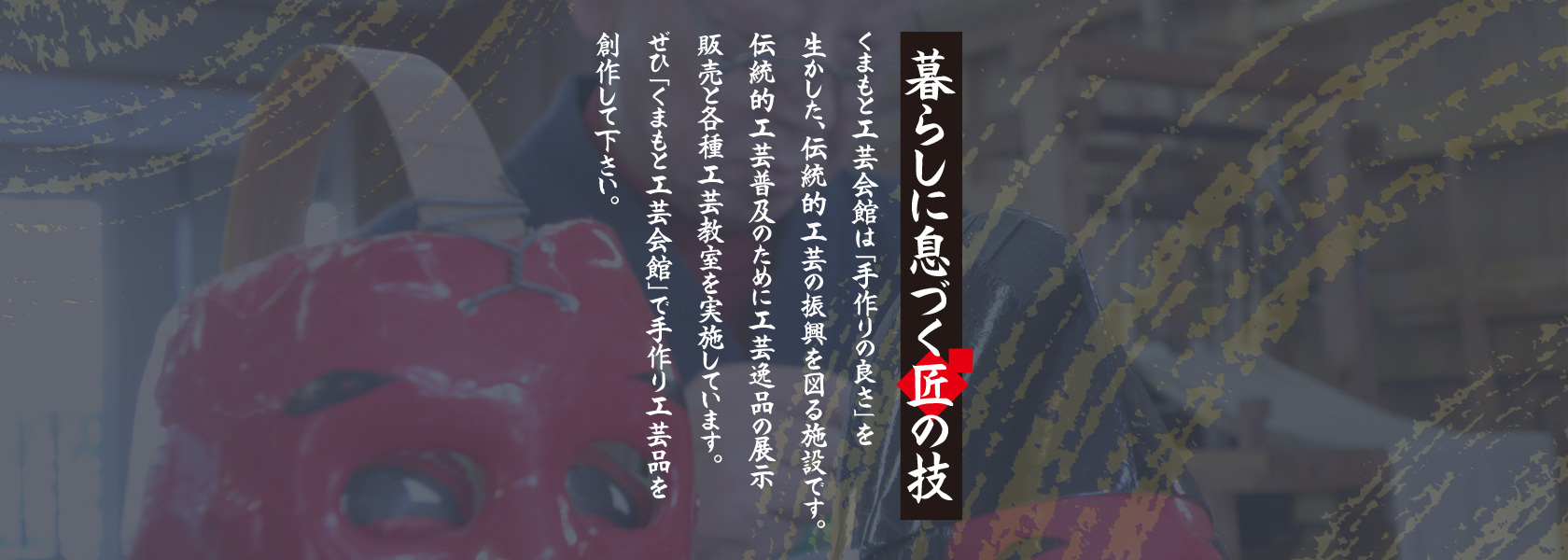

私たちの暮らしの中で生命を吹き込まれた熊本の伝統的工芸品。

その伝統的工芸品は、時代を超えて芸術性を増し、国境を越えて人々の心に

優しさと安らぎを与えています。

また、⽇本の四季が、「創造」と「感性」の豊かさを育み熊本の工芸品に

彩りを持たせてきました。

海路交通が盛んな時代、海の玄関口であった肥後(熊本)の川尻は、必然的

に工芸が生まれる土地柄にあり、その伝統を今日まで継承している町です。

川尻のまちづくりの観光スポット「くまもと工芸会館」では伝統工芸普及の

ために工芸逸品の展示販売と各種工芸教室を開催しています。

皆様方の新鮮で創造豊かな感性を「くまもと⼯芸会館」でぜひ創作してください。

ご利用案内

◇ 入館料:無料 駐車場完備(50台)

◇ 利用時間:9:00~17:00(1階)/9:00~21:00(2階・3階)

◇ 休館日:毎週月曜日(月曜が祝日の場合は翌平日)/

年末年始(12/28~1/4)

施設案内

1F

-

クラフトショップ「蔵」

一般社団法人くまもと工芸協会の会員(60余人)が製作した「手作りの工芸品」が勢ぞろいしています。

-

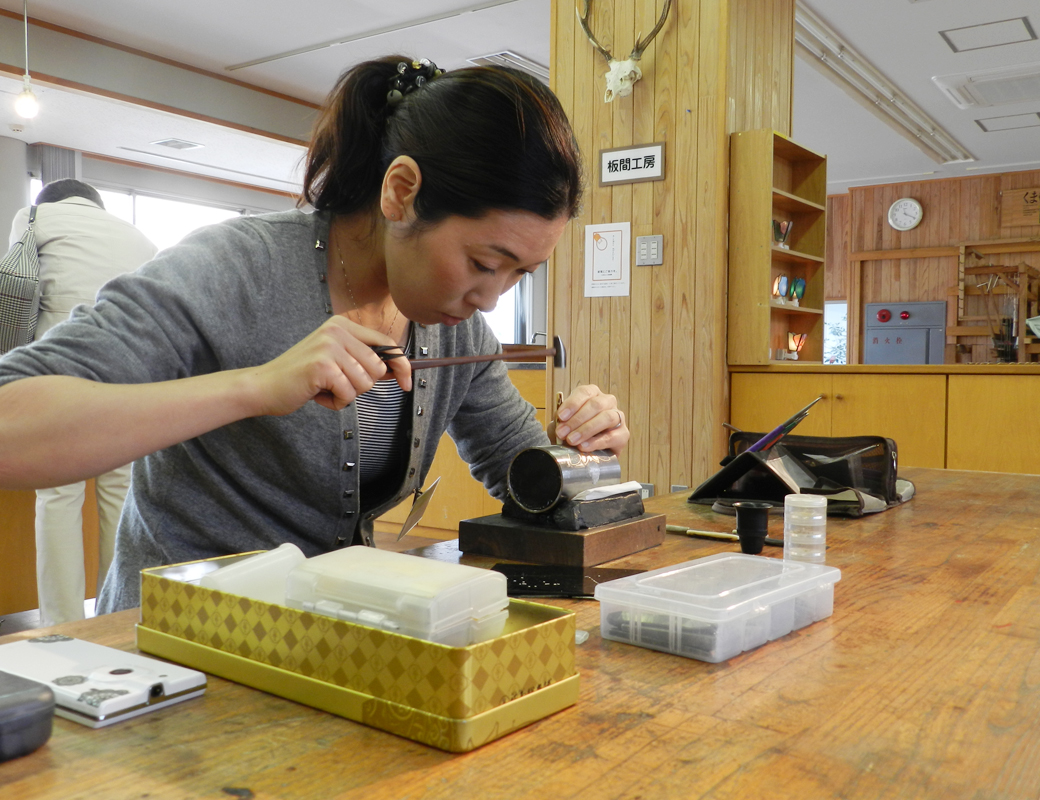

クラフト実演工房

工芸職人による製作実演を日替わりで毎日行っています。職人たちの作品づくりの様子を間近で見ることができます。

-

刃物工房

川尻刃物の製作の様子を見学することができます。刃物工房では、川尻包丁作りや刃物の研ぎ、農具の修理を行っています。

-

陶芸工房

陶芸家が茶碗や皿、花器などを製作するスペースです。